はじめに

近年、スマートフォンやパソコンでのインターネット利用が当たり前となり、ウェブサイトやアプリケーションを通じて情報を得たり、サービスを利用したりする機会が急激に増えてまいりました。こうしたデジタル社会においては、誰もがスムーズにウェブ情報へアクセスできるように配慮することが欠かせません。特に「ウェブアクセシビリティ(Web Accessibility)」や「インクルーシブデザイン(Inclusive Design)」という考え方は、多様なユーザーの使いやすさを実現するうえで非常に重要です。

本記事では、ウェブアクセシビリティとインクルーシブデザインの基本的な概念や、その必要性、具体的な実践方法などについて詳しく解説いたします。なるべく専門用語を避けつつ、初心者の方でも理解しやすいよう補足を交えながら説明していきます。どのようなサービスやウェブサイトを運営している方でも、またはこれから立ち上げようと検討中の方でも、実践しやすいアイデアを盛り込みましたので、ぜひ参考にしてみてください。

1. ウェブアクセシビリティとは何か

1-1. ウェブアクセシビリティの定義

ウェブアクセシビリティ(Web Accessibility)とは、障害の有無や年齢、使用環境にかかわらず、誰もがウェブ上の情報や機能に等しくアクセスできる状態を指します。例として、視覚障害のある方がスクリーンリーダー(画面読み上げソフト)を使ってウェブを閲覧するケースや、マウス操作が難しい方がキーボード操作のみでウェブサイトを利用するケースなどが挙げられます。

ウェブアクセシビリティを高めるとは、文字サイズや色のコントラストを調整できるようにしたり、音声読み上げソフトが正しく情報を取得できるようにマークアップ(HTMLなどの構造化)を最適化したりすることを意味します。こうした配慮を取り入れることで、ユーザーが自身の状態やデバイスの種類に関わりなく、快適にウェブを利用できるようになるのです。

1-2. アクセシビリティとユーザビリティの違い

「ユーザビリティ(Usability)」という言葉もよく耳にするかもしれません。ユーザビリティとは使いやすさや使い勝手を表す概念であり、すべての人が使いやすいデザインを追求するための考え方です。一方、アクセシビリティは「誰もが等しくアクセスできるようにする」という配慮が焦点となります。

両者は密接に関係しており、アクセシビリティが高いウェブサイトは、一般的にユーザビリティも向上しやすいと言われます。たとえば、テキストのコントラストをしっかり確保して文字を読みやすくすると、高齢者や視覚的に弱い方への配慮だけでなく、健常者にとっても画面が見やすくなるケースが多いです。

2. インクルーシブデザインとは何か

2-1. インクルーシブデザインの基本概念

インクルーシブデザイン(Inclusive Design)は、あらゆるユーザーの多様なニーズを最初から設計に取り入れ、排除せず包括するデザイン手法を指します。ここでいう「多様なユーザー」には、年齢、性別、身体的・認知的能力、文化的背景、言語など、さまざまな要素が含まれます。

たとえば、車いすユーザーを想定して設計された物理的なバリアフリーの空間は、ベビーカーを押す親御さんや、大きな荷物を持つ旅行者にも便利です。デジタルの世界でも、特定の障害者だけをターゲットにするのではなく、最初から幅広いユーザーを想定し、誰にとっても使いやすいデザインを目指すことが、インクルーシブデザインの神髄となります。

2-2. ユニバーサルデザインとの違い

「ユニバーサルデザイン(Universal Design)」という用語も類似の文脈で使われることがあります。ユニバーサルデザインは、建築物や生活用品などの分野で、「できるだけ多くの人が使えるデザイン」を目指す考え方です。一方で、インクルーシブデザインは、ユーザーの多様性をより深く理解し、そのニーズを早い段階で組み入れるプロセスに重きを置くことが特徴です。

ただし、両者の目的はどちらも「使う人を選ばない」「誰にとっても快適な環境を作る」ことにあり、大きくは似た方向性にあります。ウェブの世界においては、ユニバーサルデザインとインクルーシブデザイン、そしてウェブアクセシビリティの概念は相互補完の関係にあると言ってよいでしょう。

3. なぜアクセシビリティとインクルーシブデザインが重要なのか

3-1. ユーザーの多様化

インターネットは世界中に広がっており、年齢や国籍、障害の有無など、ユーザー層は極めて幅広いです。たとえば日本国内であっても、高齢化が進むなか、文字が小さいと読みにくい高齢者の方が増えています。また、色覚特性(いわゆる色盲や色弱など)をもつ方、あるいは強度近視や弱視の方、聴覚に障害がある方など、情報取得や操作に苦労するケースはさまざまです。こうした人たちがインターネットを使えない状況になってしまえば、ビジネス機会の損失につながるのはもちろん、公平性の観点からも問題です。

3-2. 企業イメージや社会的責任(CSR)の向上

ウェブアクセシビリティとインクルーシブデザインに真摯に取り組むことは、企業や団体の社会的な責任(CSR)を果たすうえでも大きな意義があります。アクセシビリティに配慮したウェブサイトを提供している企業は、「誰に対しても開かれた姿勢をもつ企業」としてプラスイメージを得やすいです。さらに、近年はアクセシビリティの観点で優れたウェブサイトに対して表彰を行う制度やコンテストも増えており、そうした受賞歴は企業のブランド価値を高める要因にもなります。

3-3. 法的要件やガイドラインへの対応

国や地域によっては、アクセシビリティを義務付ける法律やガイドラインが存在する場合があります。日本においても、「障害者差別解消法」の観点から、公的機関や企業がウェブアクセシビリティに対応しなければならないケースが増えています。また、国際的にはW3C(World Wide Web Consortium)が策定する「WCAG(Web Content Accessibility Guidelines)」というガイドラインが広く参照されています。これはどのようにウェブを設計すれば、多様なユーザーにとってアクセス可能かを定義したものであり、多くの国や企業がWCAGを参考にしています。

4. ウェブアクセシビリティを高めるための基本原則

4-1. WCAGの4つの原則

先述のWCAGでは、ウェブコンテンツのアクセシビリティに関する4つの基本原則が提示されています。それぞれ英語の頭文字をとって「POUR(ポア)」と呼ばれます。

- Perceivable(知覚可能)

- 情報やUI(ユーザーインターフェイス)が、ユーザーにとって知覚可能であること

- 例:テキスト以外のコンテンツ(画像や動画など)に代替テキストを用意する

- Operable(操作可能)

- ユーザーがインターフェイスコンポーネント(ボタンやリンクなど)を操作できること

- 例:キーボードだけでも操作できるようにする

- Understandable(理解可能)

- 情報やUIの操作方法がわかりやすく、混乱なく理解できること

- 例:明確なエラーメッセージを表示したり、フォームの入力例を示したりする

- Robust(堅牢)

- ユーザーエージェント(ブラウザや支援技術など)が変化しても、正しくコンテンツを解釈できること

- 例:正しいHTML構文を守り、拡張性に配慮したコーディングを行う

4-2. 簡単に実践できるポイント

- 代替テキスト(alt属性)の活用

画像やアイコンには代替テキストをつけることで、スクリーンリーダー利用者にも内容が伝わります。 - コントラスト比の確保

文字と背景色のコントラストを適切なレベルに保ち、視認性を高めます。WCAGでは「4.5:1」以上(一般的なテキスト)といった基準が推奨されています。 - フォントサイズの柔軟な設定

ユーザーがブラウザの拡大機能を使ってもレイアウトが崩れにくいように、相対的なフォントサイズ指定(例:emやrem単位)を行うのが望ましいです。 - キーボード操作のサポート

タブキーでボタンやリンクにフォーカスが移動するようにし、操作が困難にならないように設計します。

5. インクルーシブデザインを取り入れる方法

5-1. 多様なユーザーを最初から想定する

インクルーシブデザインでは、開発の初期段階から「どのような人がどんな状況で使うか」を徹底的に考えます。よくある失敗例として、開発やデザインが最終段階に差し掛かってから「アクセシビリティにも配慮しなければ」と気付くケースがあります。しかし、後からアクセシビリティを追加しようとすると、システム的にもUI的にも大幅な修正が必要となり、コストやスケジュールに影響を及ぼしてしまうことが多いです。最初から「色覚特性の違い」「音声入力を使う可能性」「文字拡大をする人の操作感」などを考慮に入れて設計すれば、大掛かりな改修をする必要がなくなるでしょう。

5-2. ユーザーヒアリングとユーザーテスト

インクルーシブデザインを実践するためには、実際に多様なユーザーからフィードバックを得ることが不可欠です。チーム内の想像だけで「これなら使えるだろう」と決めてしまうのではなく、ユーザーテストを積極的に行い、障害のある方や高齢者の方、デバイスが異なるユーザーなどへヒアリングを実施します。

- 例:スクリーンリーダー利用者へのテスト

文字ラベルが不足しているボタンがないか、画像に代替テキストが適切についているかを確認する - 例:色覚特性をもつユーザーへのテスト

視認しづらい色の組み合わせがないか、重要な情報を色だけで伝えていないかを確認する - 例:多言語対応へのテスト

翻訳の誤りや文字化けが起きていないか、右から左へ書く言語(アラビア語など)への対応は十分か、などをチェック

こうしたテストを複数回に分けて行い、その結果をデザインに反映することで、初めて本質的に「包括的」なサービスが作られていきます。

5-3. デザインパターンの共有とガイドライン策定

インクルーシブデザインを全社的に浸透させるためには、デザインパターンの共有やガイドラインの策定が役立ちます。たとえば、以下のようなドキュメントやテンプレートを整備すると、チームの誰がデザインしても一定の品質を保ちやすくなります。

- 文字サイズや色のコントラスト比など、アクセシビリティ基準を満たすためのデザインルール集

- コンポーネント(ボタン、フォーム、ナビゲーションなど)のUIパターン集

- コーディング規約(HTMLやCSS、JavaScriptでのアクセシビリティ配慮)

一度これらのガイドラインやパターンが定まると、プロジェクトのたびに一から作り直す必要がなくなり、開発スピードの向上や質の安定化につながります。

6. アクセシビリティに配慮した実装例

6-1. 音声読み上げ対応

視覚障害のある方だけでなく、運転中や作業中など、画面をしっかり見られない状況でも音声読み上げ機能を使う人は増えています。ウェブサイトでは、HTMLの見出しタグ(h1, h2など)を正しく使用し、段階的にコンテンツを構造化することで、スクリーンリーダーが適切に読み上げ順序を把握しやすくなります。さらに、リンクやボタンには役割を明確に表すラベル(例:「検索ボタン」「カートに入れる」など)を設置することが重要です。

6-2. 字幕や文字起こしの活用

動画コンテンツが一般的になり、視覚情報だけでなく聴覚情報もウェブの重要な要素となっています。音声やBGMなどが含まれる動画コンテンツには、字幕や文字起こしを提供することで、聴覚に障害のある方や音声なしで閲覧している方にも情報を伝えられます。また、特に海外ユーザーを意識するなら、多言語での字幕や文字起こしを用意するとより多くのユーザーにリーチできるでしょう。

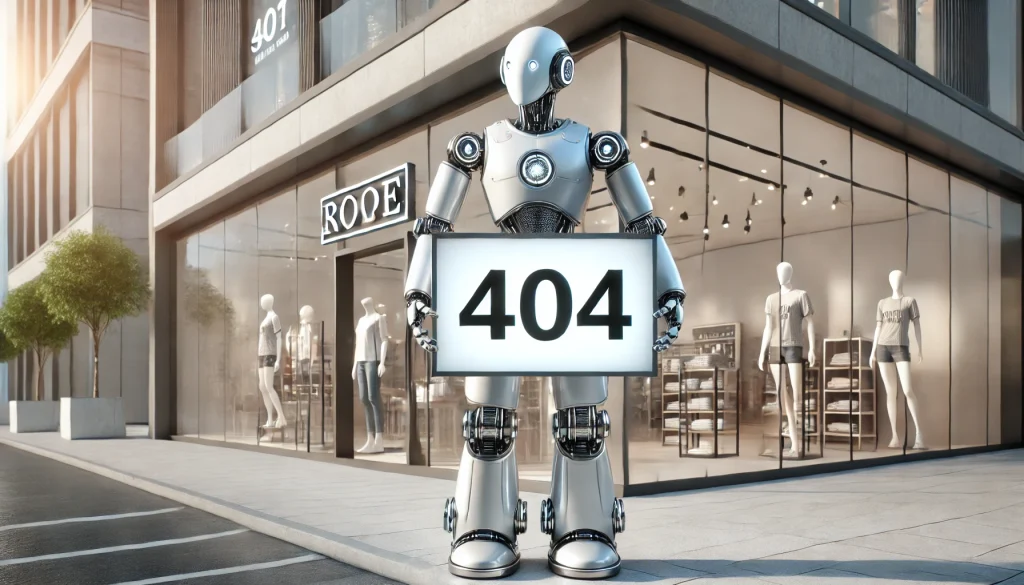

6-3. フォーム入力エラーの明確化

ユーザーがフォームに入力した情報にエラーがある場合、「どこの入力欄に何が原因でエラーになったのか」をはっきりと示すことは、全てのユーザーにとって重要な要素です。アクセシビリティの観点では、単に「赤色でエラーメッセージを表示する」だけでは不十分な場合があります。色覚特性をもつ方には赤色の強調がわかりにくい可能性があるからです。アイコンやテキストメッセージ(「郵便番号が正しくありません」「○桁の数字を入力してください」など)を併用して、具体的な修正点を伝えるようにしましょう。

7. アクセシビリティとSEO(検索エンジン最適化)の関係

7-1. 検索エンジンもウェブを読む“ユーザー”である

アクセシビリティの向上は、検索エンジン最適化(SEO)にもプラスに働くケースが多いです。検索エンジンのクローラー(ウェブページを読み取るプログラム)は、テキスト情報を中心にサイトの構造を理解しています。つまり、画像の代替テキストや正しい見出し構造が整備されているページは、検索エンジンにも内容を正しく把握してもらいやすく、結果的に検索結果で評価されやすくなると考えられています。

7-2. ページ表示速度やモバイルフレンドリーの観点

ページ表示速度が遅かったり、モバイル端末で見づらいデザインだったりすると、ユーザーはすぐにサイトを離脱してしまいがちです。これはアクセシビリティの問題であると同時に、SEOの観点でもマイナス要素となります。アクセシビリティを高めるために無駄な装飾や重いスクリプトを削減し、シンプルで軽快なページを作れば、離脱率の低下やSEOの向上にもつながるのです。

8. アクセシビリティのチェックツールと評価方法

8-1. 自動チェックツール

ウェブアクセシビリティを評価するツールとしては、以下のような無料・有料の自動チェックツールが存在します。

- WAVE: ブラウザでURLを入力するだけで、見出し構造やalt属性の不足などを確認できます。

- axe(アックス): ChromeやFirefox向けの拡張機能として提供され、ウェブページの問題点を自動検出してくれます。

- Accessibility Insights: Microsoftが提供するツールで、詳細なレポートや手動テストガイドが用意されています。

これらのツールはあくまで自動検出が可能な問題に限られますが、最低限のエラーを洗い出すには十分に役立ちます。特にプロジェクト初期やリリース前のチェックに利用すると、効率よくアクセシビリティ上の問題を見つけられます。

8-2. ユーザーテストによる評価

自動チェックツールだけで全てを網羅できるわけではありません。たとえば「実際に操作してみると、このボタンの配置は混乱を招く」など、人間の実感に基づいた改善点はツールでは指摘できない場合があります。したがって、手動での確認やユーザーテストを組み合わせることが重要です。前述したとおり、多様なユーザーを招き、実際のデバイスや支援技術を使ってウェブサイトを操作してもらうことで、リアルな課題を把握することができます。

9. インクルーシブデザインとビジネスのつながり

9-1. 新たな市場へのアプローチ

アクセシビリティやインクルーシブデザインに配慮したサービスは、従来は取りこぼしていた潜在的な顧客層にもアプローチできる可能性を秘めています。たとえば、高齢者や障害のある方をターゲットにするという視点だけではなく、「短い時間で効率よく操作したい」「見慣れない言語圏からアクセスしたい」など、さまざまなニーズを持つユーザーが利用しやすくなれば、その分だけ売り上げにつながるチャンスが広がります。

9-2. イノベーションを促す効果

インクルーシブデザインを意識することで、新しいアイデアや技術の活用が促進されるケースも多いです。障害のある方の視点を取り入れようとした結果、音声認識技術やAIによる自動文字起こし、VR/AR技術を使った拡張インターフェイスなど、先進的なソリューションが生まれるきっかけになることもあります。こうしたイノベーションは競合他社との差別化要因にもなり得るでしょう。

10. 具体的な事例紹介

10-1. 公共交通機関のウェブサイト

ある公共交通機関のウェブサイトでは、駅や路線の情報をテキストベースでわかりやすく提供し、さらに車いす利用者向けの設備情報や駅構内の写真、バリアフリーの動線を示すマップを合わせて公開しています。視覚障害のあるユーザーや、耳が不自由で駅員と口頭でのやりとりが難しいユーザーでも、事前にウェブ上で情報を確認できるので、安心して利用できると好評を得ています。

この事例では、単に駅名や時刻表を載せるだけでなく、多様な利用者がどのような情報を必要としているかを綿密に調査し、その結果をサイト構成に反映しました。インクルーシブデザインのプロセスを取り入れることで、多様なニーズに対応し、利用者満足度を大きく向上させています。

10-2. オンライン教育プラットフォーム

オンライン学習のプラットフォームにおいて、アクセシビリティ対応がしっかりしているサービスは、高齢者や障害のある方はもちろん、忙しい社会人や子育て中の主婦・主夫の方にも支持されやすいと言われます。字幕やテキストベースの資料を用意することで、音が出せない環境でも勉強できるほか、動画の内容をキーワード検索して復習しやすいメリットもあるからです。

ある大手のオンライン教育企業では、**「できるだけ多くの人が学びの機会を得られるようにする」**という理念のもと、最初のサービス設計段階からアクセシビリティエンジニアをチームに加えました。結果、スクリーンリーダーへの対応や手話通訳付きの動画配信、文字起こしツールの活用などを積極的に取り入れたことで、新規ユーザーの獲得だけでなく、国際的な評価も得ているそうです。

11. まとめと今後の展望

ここまで、ウェブアクセシビリティとインクルーシブデザインの意義や具体的な取り組み方、実際の事例などをご紹介してきました。改めて主なポイントを整理すると、下記のようになります。

- ウェブアクセシビリティ

- すべてのユーザーがウェブへ等しくアクセスできる状態を目指す

- 障害の有無、デバイスの違い、年齢などを考慮したデザイン・マークアップが重要

- WCAGの「知覚可能」「操作可能」「理解可能」「堅牢」という4原則が指針になる

- インクルーシブデザイン

- 多様なユーザーを排除せず、最初から設計に取り込むデザイン手法

- 早い段階のユーザーテストやフィードバック収集が品質を左右する

- ビジネス面でも新たな市場開拓やイノベーションをもたらす可能性がある

- 実践のポイント

- 代替テキスト、コントラスト比、キーボード操作、音声読み上げ対応など、具体的な実装を地道に行う

- ツールやガイドライン(WCAGなど)を参考にしつつ、ユーザーテストを欠かさない

- 全社的なガイドラインやデザインパターンの共有で、継続的な改善を実現する

- 今後の展望

- デジタル技術の急速な進化に伴い、アクセシビリティの概念も広がりを見せている

- AI(人工知能)やMR(複合現実)技術を活用し、新しい手法やデバイスへの対応も必要となる

- 企業や組織が率先してインクルーシブデザインを導入することで、社会全体のバリアが減り、多様な人々がより自由にインターネットを活用できる世界が期待される

11-1. 今すぐ始められるアクション

- ウェブサイトの現状確認

自社サイトやサービスを自動チェックツールで検証し、改善点を洗い出す - 基本的なUI改善

ボタンのラベル、代替テキスト、色のコントラストなど、すぐに修正しやすい要素から着手 - ユーザーの声を聞く

社内外を問わず、多様なユーザーを対象としたテストやヒアリングを実施してみる

11-2. 長期的な視点で取り組むことの重要性

アクセシビリティとインクルーシブデザインの取り組みは、一度やって終わりではありません。テクノロジーが進化し、利用者の環境も変化し続ける以上、継続的なメンテナンスと改善が必要です。新しいデバイスやブラウザへの対応、法的な要件の変更、ユーザー層の多様化など、長期的な視点でアップデートを行うことで、常に最適な状態を保ち、より多くの人に届くサービスを育てていくことが可能になります。

おわりに

「考えなくてはいけないウェブアクセシビリティとインクルーシブデザイン」と題して、アクセシビリティとインクルーシブデザインの基本から実践的な例まで幅広く解説してきました。どちらも「すべての人にとって使いやすいデジタル体験を作る」ために欠かせない要素です。

日本でも高齢化の進展や、多言語利用の拡大、そして障害をもつ方への配慮などがこれまで以上に重要になってきています。その中で、ウェブアクセシビリティとインクルーシブデザインに真剣に向き合うことは、単なる「負担」ではなく、ビジネスチャンスを広げ、ユーザーの満足度を高め、社会全体をより良い方向へ導く大きな力となるでしょう。

アクセシビリティとインクルーシブデザインは、取り入れようとする企業・組織の姿勢だけでなく、チーム内や個々人が「誰も取りこぼさない」意識をもって取り組むことで、その真価を発揮します。小さなステップからでも構いませんので、ぜひ本記事をきっかけに、ウェブサイトやアプリの使いやすさを今一度見直していただければ幸いです。多くのユーザーが心地よく利用できるサービスを提供することが、持続的な発展へとつながっていくはずです。

以上、「考えなくてはいけないウェブアクセシビリティとインクルーシブデザイン」に関する解説でした。最後までお読みいただき、ありがとうございました。今後のウェブ制作やサービス開発にお役立ていただければ幸いです。